[중동포커스] 사우디아라비아 소프트파워 분석 : 과거와 현재 전략

I. 서론

현대 사회는 급속도로 변화하고 있으며, 이러한 변화에 발맞추는 것을 넘어 기술적ㆍ경제적으로 발전되기 위해서 국가는 국경을 개방하여 다른 국가들과 협력해야 한다. 현대 국제 사회에서의 국가는 전통적 국력으로 대변되는 하드파워 뿐만 아니라, 이른바 “설득을 통한 특정 행동을 유도할 수 있는 힘”으로 정의될 수 있는 소프트파워도 중요하게 고려해야 한다. 소프트파워는 국가가 가지고 있는 매력을 통해 목표를 달성하게 해줄 수 있는 능력으로, 높은 비용이나 인적 손실을 유발할 수도 있는 하드파워에 비해 현대 국제 사회에서 국가가 사용할 수 있는 더 효율적인 도구라고 볼 수 있다.

사우디아리비아는 중동ㆍ북아프리카(MENA) 지역에서 강력한 영향력을 가지고 있는 역내 패권국이다. 사우디의 이러한 지위는 국방력, 경제력으로 대표되는 하드파워 뿐만 아니라 한 국가의 문화적 영향력을 강조하는 소프트파워 개념으로 설명될 수 있다. 따라서, 본고는 사우디의 전통적인 소프트파워 원천에 대해서 분석한 이후, 최근 사우디에서 목격할 수 있는 고질적인 국가 체질 개선 프로젝트의 틀에서 소프트파워 전략이 어떻게 발전ㆍ다각화되고 있는지에 대해서 서술할 것이다.

본고는 II장에서 소프트파워 개념에 대해서 약술한 이후, 하드파워와 소프트파워가 동시에 중요시되는 현대 국제정치 상황에서 새로이 등장한 “스마트파워” 개념에 대해서 간략하게 언급할 것이다. 이어 III장에서는 사우디가 영위하는 전통적인 소프트파워의 원천이 무엇인지에 대해서 알아볼 것이다. 끝으로 IV장에서는 최근 사우디 국가 권력을 실질적으로 장악하게 된 모하메드 빈 살만(Mohammed bin Salman) 왕세자가 제안한 “비전 2030(Saudi Vision 2030)”의 틀에서, 사우디의 소프트파워 전략 개혁 방향에 대해서 알아볼 것이다.

II. 소프트파워

1. 약사

소프트파워라는 개념을 처음 등장시킨 것은 흔히 하버드 대학교의 정치학자, 조지프 나이(Joseph Nye)로 많이들 알려져 있다. 실제로 나이는 1990년 『Bound to Lead: The Changing Nature of American Power』에서 처음 이 용어를 사용했으며, 이후 2004년 출판한 『Soft Power: The Means to Success in World Politics』에서 소프트파워의 개념을 더 확장시켰다. 그러나, 소프트파워라는 명칭은 아닐지라도, 그것이 의미하는 바는 개념 정립화는 되지는 않았어도 인류사 공통적으로 존재하던 관념이었다. 이탈리아의 철학자, 안토니오 그람시(Antonio Gramsci)는 그의 저서에서 문화 헤게모니에 대해서 언급한 바 있다(Ashehri 2021, 56). 그람시에 따르면, 자본가 계급들은 일반 대중들이 자본주의 사회의 문맥에서 일탈된 행동을 하지 못하도록 문화적으로 제어한다. 프랑스는 그람시의 이러한 문화 헤게모니 이론을 받아들여서 자국의 식민지 정책에 이런 문화 동화주의 정책을 적극 활용한 국가 중 하나이다. 프랑스는 자신들이 소유한 식민 국가들에 프랑스어 사용을 의무화했으며, 이를 발판 삼아 프랑스에 대한 좋고 선진화된 이미지를 외삽시키려고 노력했다. 영국과 미국 역시 자유주의와 민주주의가 자연적으로 자본주의 및 자유무역과 가지고 있는 깊은 관계를 이용해서 식민지 정책 혹은 대외정책에 자주 이용했다.

앞서 언급했듯이, 나이가 소프트파워 개념을 처음 등장시킨 것은 소비에트 연방(이하 소련)이 붕괴한 이후였다. 이 소프트파워 개념은 미국의 단극체제와 자유, 민주주의, 인권 등 자유 진영의 가치를 선전하기 위해 광범위하게 활용되었다. 이러한 미국의 소프트파워 정책은 미국 부시 행정부의 대(對)중동정책에서도 많이 사용되었으며, 2003년 이라크 침공의 명분을 만들어주기도 했다.

한편, 소프트파워 개념은 2011년 튀니지 청년의 분신자살 사건으로 촉발된 “아랍의 봄(Arab Spring)”에서도 그 예시를 찾을 수 있다. 과일을 판매하는 노점상이었던 튀니지의 청년 모하메드 부아지지는 허가를 받지 않고 장사한다는 이유로 경찰들에게 노점 및 물건을 몰수당했다. 이에 부아지지는 절망하여 2011년 1월 4일, 분신 자살로 생을 마감한다. 이에 격분한 튀니지 국민들은 봉기를 통해 독재자 벤 알리를 축출하는데 성공한다. 자스민 혁명은 한 사회 내부의 구성원이 그 사회의 부조리와 부패를 강조하고, 이것이 미디어를 통해 지속적으로 노출되며 확산되어 다른 사회 구성원들로 하여금 특별한 행위를 하게끔 유도했다. 이를 통해 특별한 군사적 개입 없이도 정권을 무너뜨릴 수 있었다. 따라서, 아랍의 봄은 현대 중동ㆍ북아프리카(MENA, Middle East & North Africa) 지역에서 소프트파워가 역할한 대표적인 사례라고 볼 수 있다.

2. 하드파워, 소프트파워 개념

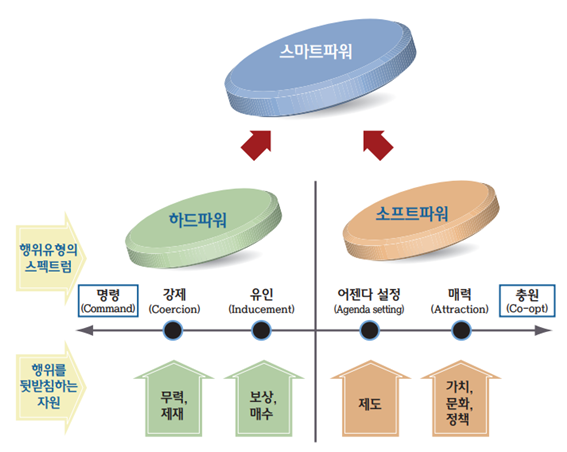

소프트파워는 등장 이후 정치학에서 드물게도 학계의 주목 뿐만 아니라, 언론과 정치인들의 이목도 사로잡은 정치학 개념이다(Gallarotti & Filali 2013, 2). 이론적으로 소프트파워는 현실주의 시각에서 바라보는 파워와는 일정 부분 모순되는 개념으로 오히려 구성주의적 시각에 더 가깝다. 전통적으로 현실주의자들은 군(軍)의 규모, 경제 규모, 국토 크기, 자원 매장량 등 물질적이며 상대적으로 직접적인 자산들로부터 발생하는 영향력에 더 주목을 했다. 현실주의자들은 이러한 물질적 자산들의 우위를 바탕으로 상대방 혹은 상대국에 대해 영향력을 행사할 수 있다고 본다. 한편, 나이의 정의에 따르면, 이러한 파워는 “하드파워(Hard Power)”로 규정된다. 즉, 하드파워는 “군사력이나 경제 제재와 같은 강압적 위협을 통해 타자 혹은 타국으로부터 원하는 결과를 얻어내는 힘”으로 규정할 수 있다(엄익란 2020, 70).

하드파워는 유형(tangible) 자산이 무형(intangible)의 형태로 사용될 수는 있으나, 무형의 영향력은 항상 이러한 유형 자산을 기반으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 국가가 상대국에게 협박과 같은 하드파워를 행사할 수는 있으나, 이는 항상 상대국의 역량을 상회하는 경제력, 군사력을 뒷받침해서만이 유효한 전략이다(Gallarotti & Filali 2013, 2). 현실주의자들은 국제정치의 무정부 상태를 강조하는데, 이러한 상황에서 국가는 국익 보존과 안보를 위한 보장이 존재하지 않으니, 하드파워에 의존할 수 밖에 없다. 국제정치에서 동맹과 협력은 자주 목격되는 정치 행동이긴 하지만, 이 또한 상대국에 대한 무조건적인 신뢰는 현실주의에서는 전제될 수 없기 때문에, 그 이면에는 자국의 국익에 대한 철저한 계산이 있다라고 보는 것이 현실주의자들로서는 합리적인 판단이다. 또한, 한 국가가 상대국에게 자신들의 대외 이미지를 좋게 만들어서 친선 관계를 유지했다고 가정하더라도, 무정부주의적 국제 정치 상황에서 그 친선 관계가 경제적, 물리적인 지원으로 치환될 것이라는 보장은 그 어디에도 없다.

이러한 생각의 반대편 극단에 존재하는 개념이 소프트파워(Soft Power)다. 소프트파워는 국가들끼리 하드파워식으로 대립을 하는 것보다, 오히려 국제사회에서 자국의 이미지를 좋게 브랜딩하는 것에 주목한다. 좋은 국가 브랜드 이미지는 곧 다른 국가들로부터의 우호적인 입장을 받을 수 있게 된다. 나아가, 소프트파워는 국가가 이러한 상대국으로부터의 우호와 친선을 잘 유인하고 설득해서 상대국을 자국의 국익을 위한 목표 달성으로 유도할 수 있다고 본다. 예를 들어, 한 국가가 상대국을 제어하는 방법으로 하드파워를 이용해서 강제하는 방법도 있으나, 잘 구슬리고, 상호 존중을 유도해서 상대국으로 하여금 자국의 국익과 목표에 우호적이게 만들어서 통제할 수도 있다.

소프트파워에서 중요한 것은 자국의 국가 이미지 브랜딩을 상대방으로 하여금 매력적이라고 느끼게 할 수 있게 하는 것이다. 나이는 이러한 매력을 유도하는 힘이나 영향력의 중심에 ‘문화’가 있다고 주장했다(엄익란 2020, 71).

한편, 양 극단에 있는 것과 같은 하드파워와 소프트파워는 상호배타적이지 않고, 오히려 상호보완적인 성격이 강하다. 예를 들어, 한 국가가 소프트파워 전략을 강화해서 상대국의 국민들 사이에 우호적인 여론을 조성하는데 성공하면, 하드파워의 지표가 되는 군부대 주둔과 같은 결과물을 얻어낼 수도 있다. 또, 하드파워의 원천인 군사력을 상대국에게 지원해주는 식으로 대외정책을 펼치면, 지원 받은 상대국 내부에서 자국에 대한 우호적인 이미지가 조성되어서, 이것이 곧 자국의 소프트파워 역량을 강화하는 결과를 이끌어 낼 수도 있다(Gallarotti & Filali 2013, 3).

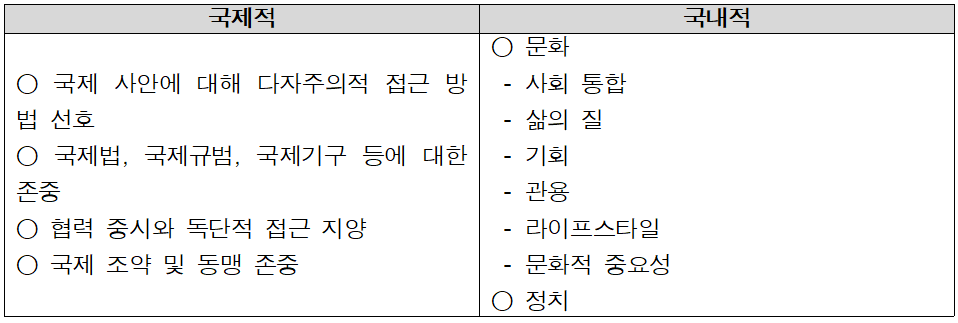

다른 한편, 한 국가의 소프트파워 원천에는 국제적, 국내적 요인이 존재한다. 우선 국제적 요인의 경우, 소프트파워의 영향력의 배경이 국제사회에서 각국의 공존이 큰 역할을 하고 있기 때문에, 사안에 대한 다자주의적 접근 경향이 선호된다. 이와 비슷한 맥락에서 한 국가는 협력을 중시하고, 독단적인 의사결정을 지양해야 한다. 또한, 각 국가들의 약속인 국제법, 국제규범에 따른 의사결정 과정과 국제기구의 결정을 존중하는 태도가 중요시된다. 이와 마찬가지로 국제 조약 및 동맹에 대한 존중도 요구된다. 국내적 요인의 경우, 그 국가의 사회 통합 정도, 혹은 국민들의 전반적인 삶의 질, 문화적 중요성, 라이프스타일 등이 상대국으로부터 동경의 대상이 될 경우 소프트파워가 형성될 수 있다. 또한, 국가의 선진화되고 민주화된 합리적인 정치체제 역시 선망의 대상이나 롤모델화되어 소프트파워의 원천이 될 수 있다(Gallarotti & Filali 2013, 6).

3. 스마트파워

전술했듯이, 하드파워와 소프트파워 두 개념 모두 국가 전략에 있어서 중요성을 가지고 있기에, 이 둘을 포괄하는 통합적인 개념으로서 “스마트파워”라는 용어가 등장했다(엄익란 2020, 72). 스마트파워는 소프트파워가 결국에는 하드파워를 대체할 수는 없으나, 하드파워로부터 분리될 수도 없다는 한계의 인식에서 출발한다. 엄익란은 “스마트파워는 20세기 국가 전략의 주요 수단인 하드파워와 21세기 문화의 시대에 부상한 소프트파워를 활용하여 한 국가의 이미지 구축을 확고히 하고 외교의 목적을 극대화하고자 하는 개념”이라고 정의했다(엄익란 2019, 7).

III. 사우디 전통적 소프트파워

사우디아라비아의 인구는 2022년 기준 약 3,500만 명으로 추산되며, 이중 약 30%인 1천만 명 정도가 주로 외국인 노동자인 국외 거주자로 추정된다(GMI 2022). 사우디는 아라비아 반도의 약 80%를 영토로 하고 있는 광활한 국토를 염두에 두었을 때, 인구 밀집도가 매우 낮은 편이며, 외국인 인구가 매우 높기도 하다. 그러나 사우디아라비아 원주민들의 정체성 결집도는 아랍 민족, 이슬람, 아랍어라는 세 개의 축을 중심으로 매우 높은 편이다(Alanazi 2015, 35). 사우디 원주민들은 이러한 배경을 바탕으로 매우 높은 수준의 민족적 정체성을 가지고 있으며, 국가에 대한 애착이 높은 편이다(Shoult & Salman 1999, 10 재인용 Alanzi 2015, 35). 이렇듯, 사우디는 비교적 명확한 국가 정체성을 바탕에 두고 있으며, 지정학적인 위치 때문에 중동 역내에서 소프트파워를 사용하기 용이한 상황에 있다. 전통적으로 사우디가 자국의 소프트파워 원천으로 삼고 있는 것은 크게 3가지가 있다; 지리적 위치, 이슬람, 활발한 국제사회 활동.

1. 지리적 위치

전술했듯이, 사우디는 아라비아 반도의 80%를 영토에 품고 있으며, 그 영토 내부에는 이슬람의 두 성지인 메카와 메디나가 포함되어 있다. 이렇게 광활한 영토를 가지고 있는 탓에 사우디는 요르단, 이라크, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 오만, 예멘 등 총 8개국과 국경선을 맞닿고 있다. 또한, 이 8개 국이 사우디를 중심으로 둘러 있는 형태로 위치해 있기에 아라비아 반도에서의 패권 경쟁에 유리한 지정학적 위치를 차지하고 있다(Gallarotti & Filali 2013, 6).

2. 이슬람

이슬람은 사우디 소프트파워의 기원이자 가장 강력한 원천이라고 할 수 있다. 사우디는 이슬람 최대 성지인 메카와 메디나를 영토에 포함하고 있으며, 전 세계의 무슬림들이 일생에 한 번 이 곳을 순례하기 위해 찾아오기 때문에, 매 년 성지순례 관광객이 끊이질 않는다. 코로나19 발생 직전인 2019년에는 핫지를 실시하기 위해 사우디아라비아를 방문한 무슬림 관광객이 250만 명에 달하기도 했다. 코로나19가 창궐한 2020년에는 사우디 국내 거주자들 1천 명으로 대폭 정원을 감소시키고, 2021년(Hussein & Abdallah 2022), 2022년에는 각각 1백만 명까지로 정원을 제한해서 받고는 있으나(Aljazeera 2022), 여전히 성지순례 관광은 사우디의 주요 수입원일 뿐만 아니라, 이슬람적 영향력을 과시할 수 있는 기회로 작용한다. 실제로 사우디 정부는 성지순례부(Ministry of Hajj and Umrah)를 운영하면서 전 세계에 성지순례객 쿼터제를 실시하고 있다. 이슬람은 단연 사우디의 국가 정체성 중 최상위에 위치하며, 사우디 국왕의 호칭을 “두 성지의 수호자(خادم الحرمين)”라고 부를 정도로 대외적으로 과시하고 있는 정체성이다.

한편, 사우디는 국제적인 이슬람 선교활동(Da’wah, دعوة)도 국가 정책 수준으로 지원하고 있다. 사우디는 1975년부터 2000년 사이 전 세계에 약 1,500개의 모스크 건설을 후원했다(Kepel 2003, 72). 그 중 1976년에 사우디의 후원으로 서울 이태원에 설립된 “서울 중앙성원”도 포함된다.

또한, 사우디 이슬람부(Ministry of Islamic Affairs, Dawah, and Guidance of KSA)는 1993년 설립된 이래로 지속적으로 전세계의 무슬림들에 대한 지원 사업을 이어나가고 있다. 이슬람부의 역할 중 하나는 “킹 파흐드 코란 출판단지(King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran)”에 대한 관리ㆍ감독이다. 킹 파흐드 코란 출판단지는 사우디의 이슬람 소프트파워를 강화하기 위한 대표적인 예시인데, 이 곳에서는 1985년 설립 이래로 총 39개 언어로 약 1억 2,800만 권의 코란을 출판해냈다. 이 곳에서 출판된 코란들은 전 세계로 수출되어 이슬람의 전파에 기여했다(Alanazi 2015, 39).

3. 활발한 국제사회 활동

사우디는 1945년 국제연합(UN, United Nations)이 설립된 당해에 바로 가입하여 국제사회에서 활발히 활동을 시작했다. 또한, 사우디는 아랍과 이슬람이라는 공통된 정체성을 바탕으로 구성된 다양한 역내 국제기구인 아랍연맹(Arab League), 세계무슬림연맹(Muslim World League), 이슬람협력기구(OIC, Organization of Islamic Cooperation) 등에 창립ㆍ가입하고 활발히 활동하고 있다. 이들 중 세계무슬림연맹, 이슬람협력기구의 본사는 각각 사우디의 메카, 젯다에 위치하고 있을 정도로 사우디의 영향력이 강한 국제기구이다. 뿐만 아니라, 사우디는 국가의 경제력을 바탕으로 국제통화기금(IMF, International Monetary Fund), 세계은행(World Bank), 세계무역기구(WTO, World Trade Organization) 등 세계 자본주의 시장에서 중요한 역할을 하고 있는 국제기구에서도 중요한 회원국으로서 참여하고 있다. 나아가, 사우디는 석유수출국기구(OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries)의 창립 국가로서 역내 산유국들 사이에서도 지대한 영향력을 행사하고 있다.

따라서, 사우디는 걸프 아랍국, 아랍 민족, 무슬림 공동체, 세계 석유 시장 모두의 중심국이라고 할 수 있을 정도로 활발하게 활동하며, 소프트파워를 행사할 수 있는 국가이다.

IV. 비전 2030과 사우디 소프트파워 전략

1. 국가 이미지 개선 필요성

2001년 9월 11일, 미국은 건국 이래 처음으로 본토를 습격당하게 된다. 악명 높은 9ㆍ11 테러는 알-카에다 조직원 단 19명이 자행한 공격이었지만, 서구권에서 이슬람권 전역에 대한 공포 및 혐오가 조성되기에는 충분했다. 더군다나 테러범들 중 15명이 사우디 국적자라는 사실이 밝혀지면서(Corera 2021), 이슬람 정체성을 강조하던 사우디는 국가 소프트파워 전략을 수정해야 할 필요성에 직면한다.

사우디는 1932년 건국하면서 와하비즘을 국가 건설 기반 이념으로 선택했다. 20세기 후반, 사우디는 전세계적으로 이슬람을 전파하는데 크게 공헌하면서 국가 이미지에 이슬람적인 색채를 씌우며, 순니 이슬람의 맹주로 거듭나는 것에 성공했으나, 충격적인 9ㆍ11테러 이후 이슬람의 이미지가 나빠지면서, 이러한 선택은 국제사회에서 오히려 역품을 맞게 되었다. 와하비즘은 이슬람 중에서도 종교적 근본주의를 강조하는 학파로, 이러한 와하비즘의 가르침을 답습하던 사우디의 국가 이미지는 초보수적 이슬람국가로 고착화되었다.

2. 석유 의존 경제 구조 체질 개선

사우디의 이미지 개선 시도는 젊은 나이에 사실상 정권을 장악한 모하메드 빈 살만(Mohammed bin Salman) 사우디 왕세자의 야심찬 비전 2030의 틀에서 진행 중이다. 사우디 비전 2030은 활기찬 사회(A Vibrant Society), 번영하는 경제(A Thriving Economy), 진취적인 국가(An Ambitious Nations)라는 3개 주제가 중심이 되는 정치ㆍ경제ㆍ사회 전반에 대한 장기적 개혁 플랜이다(손성현 2016, 3). 이러한 개혁의 배경은 미래 사회에서 현재보다 비교적 줄어들게 될 석유 자원에 대한 의존도 탈피와 같은 경제적인 요소와 앞으로의 사우디 국가 이미지 개선을 통한 소프트파워 강화 의도가 내포되어 있다. 사우디 정부는 미래 탈석유 시대에 대비하기 위해 석유기반의 경제구조의 체질을 개선하고, 종교적 중심지로서 본래 강한 분야였던 관광업 등의 비석유산업을 육성해서 경제다변화를 목표하고 있다(엄익란 2020, 81).

경제구조 다각화는 걸프 산유국들 전체에 직면해있는 과제이며, 국가 경제의 근간이 되는 제조업이 발달하지 못한 걸프 아랍국 특성상 미래 대비를 위해 다른 대체 산업 분야에 대한 모색이 시급하다. 카타르와 UAE 등은 세계 로지스틱스 중점국 등으로 대체 산업 분야를 찾기 위한 노력을 하고 있다. 이에 사우디는 미래 탈석유 시대의 생존 전략으로 소프트파워 강화 전략을 선택했다. 이러한 장기적 국가 비전에서 보수적인 이슬람 국가라는 국가 이미지는 해외투자 및 관광객 유치에 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없다. 따라서, 사우디는 현재 ‘온건한’ 이슬람 국가로의 국가 이미지 전환을 시도하면서 새로운 국가 브랜딩에 앞장서고 있다(엄익란 2020, 81).

3. 여성 인사

최근 사우디 정부는 자국의 보수적인 이슬람국가 이미지를 탈피하기 위해서 공직에서의 여성 인사를 강행하고 있기도 하다. 그중 대표적인 예시는 리마 빈트 반다르 알 사우드(Reema bint Bandar Al Saud) 공주의 주미 사우디 대사 임명이다. 어릴 적 미국 유학 경험으로 서구 문물을 일찍 접한 리마 공주는 빈 살만 왕세자가 파격적인 “여성 운전허용”과 같은 여성 정책 등을 펼치면서 중용한 여성 인사 중 한 명이다. 이처럼 사우디는 경제 구조의 체질 개선 뿐만 아니라 대외적 이미지 개선을 위한 개혁을 진행 중이다.

4. 종교 외적 관광 산업 개발

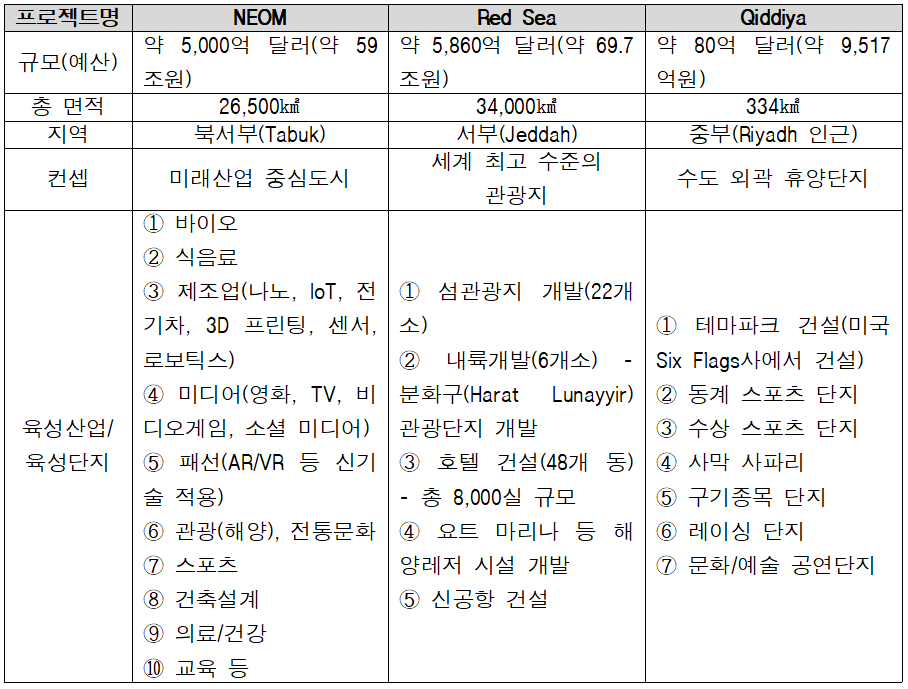

사우디의 관광 산업 비중은 본디 성지순례객들의 비중이 매우 컸으나, 최근 들어서는 보수적 이슬람 국가 이미지 쇄신 등을 목표로 비무슬림 대상 관광 산업도 큰 비중으로 실시하고 있다. 사우디는 과거 외부세계와 차단된 폐쇄적인 이미지의 국가 이미지를 적극 소통하는 것으로 전환하려고 시도하고 있다. 또한, 새로운 성장동력을 발굴하고 육성하려는 것이 골자인 “비전 2030”에 따라 사우디는 3대 주요 관광산업 육성 프로젝트를 구상하고 실현시키려 하고 있다.

V. 결론

냉전 이후 국제사회에서 역내 패권을 획득하기 위해서는 하드파워 뿐만 아니라 소프트파워의 육성, 즉 양 파워를 함께 성장시키는 “스마트파워” 전략이 중요하다. 전통적으로 아랍ㆍ이슬람ㆍ중동의 중심국 역할을 탁월한 지정학적 입지 덕분에 자연스럽게 부여받은 사우디는 점점 더 세계화되는 국제사회에서 앞으로의 패권을 유지하기 위해 소프트파워 전략을 육성해야 한다. 사우디의 젊은 지도자로 급부상한 빈 살만은 이를 빠르게 인지하고 일찌감치 “비전 2030”을 통해 국가 체질 개선을 시도하고 있다.

본고는 사우디가 아랍ㆍ이슬람ㆍ중동 세계에서의 중심국으로서 영유하는 전통적인 소프트파워는 ① 지리적 위치, ② 이슬람, ③ 국제사회에서의 활발한 활동으로 분석했다. 사우디는 역내 순니 이슬람 패권국의 지위를 유지하기 위해 이슬람에 대한 투자를 전방위적으로 실시했으나, 이는 9ㆍ11 테러 이후 급격하게 나빠진 이슬람의 이미지를 직격탄으로 받게 되는 결과로 이어졌다. 이에 사우디는 기존 소프트파워를 유지하면서 새로운 국가 이미지 브랜딩을 위해서 “비전 2030”을 발표했다. 본고는 사우디의 새로운 소프트파워 전략의 핵심을 ① 석유의존 경제구조 체질 개선, ② 여성 인사 등용, ③ 종교 외적 관광 산업 개발로 분석했다.

참고문헌

저서

Kepel, Gilles(2003), “Jihad : The Trail of Political Islam”, Massachusetts, Harvard University Press.

Shoult A. & Salman S. T(1999). Doing Business with Saudi Arabia, London, Kogan Page.

논문 및 정책보고서

박상욱(2019). “중동 콘텐츠 산업동향”. 한국콘텐츠 진흥원 2019년 5호.

손성현(2016). “‘사우디 비전 2030’의 주요 내용과 시사점‘”, KIEP 오늘의 세계경제, 16(19), 1-17

엄익란(2019). “1장. 사우디 비전 2030 소프트파워 강화전략과 한국”, GCC국가연구소 연간정책보고서, 7(), 1-22.

엄익란(2020). “걸프국가 소프트파워 구축전략과 한계 연구* - 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 문화산업을 중심으로”, 한국중동학회논총, 41(1), 67-94.

외교통상부(2010), 문화외교매뉴얼, https://www.korea.kr/archive/expDocView.do?docId=24724

Alanazi, Abdullah K(2015). “Saudi Arabia’s Implementation of Soft Power Policy to Confront Iran’s Obvious Threats”, NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA MONTEREY 1-63

Alshehri, Saeed A(2021). “The Soft Power as a Potential Toof of International Policy of the Kingdom of Saudi Arabia”, De Securitate et Defensione, 1(), 53-68

Anthony, Shoult and Sami T. Salman, Doing Business with Saudi Arabia, London: Kogan Page, 1999

Gallarotti, G. M. & Filali, A. Yahia, I(2013). "The Soft Power of Saudi Arabia", Division II Faculty Publications, 1-30

인터넷 자료

Aljazeera(April 2022), “Saudi Arabia sets limit of 1m Hajj pilgrims this year”, https://www.aljazeera.com/news/2022/4/9/saudi-arabia-sets-limit-of-1m-hajj-pilgrims-this-year

Corera, Gordon(Sep 2021), “FBI begins declassifying documents into Saudi 9/11 links”, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58533538

GMI(2022). “SAUDI ARABIA POPULATION STATISTICS 2022”, https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-population-statistics/

Hussein, Yasmin and Nayera Abdallah(April 2022), “Saudi Arabia expands Haj to 1 mln pilgrims, easing COVID curbs”, Reuters, https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-raises-number-haj-pilgrims-allowed-one-mln-this-year-spa-2022-04-09/